Perkembangan isu politik identitas di Indonesia dan dampaknya merupakan fenomena kompleks yang telah mewarnai perjalanan bangsa ini sejak masa Orde Baru hingga era digital saat ini. Dari manifestasi SARA hingga pemanfaatan media sosial, politik identitas telah membentuk lanskap sosial-politik Indonesia, menimbulkan tantangan sekaligus peluang bagi keberlanjutan bangsa. Pemahaman mendalam mengenai sejarah, manifestasi, dampak, dan upaya penanggulangannya menjadi krusial untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih inklusif dan harmonis.

Esai ini akan mengkaji secara komprehensif perkembangan politik identitas di Indonesia, mulai dari akar historisnya hingga dampaknya terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan sosial. Analisis akan mencakup berbagai bentuk manifestasi politik identitas, peran media dan teknologi informasi, serta upaya-upaya yang telah dan perlu dilakukan untuk mengurangi dampak negatifnya. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu krusial ini dan mendorong refleksi kritis bagi semua pihak.

Sejarah Politik Identitas di Indonesia

Politik identitas di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang telah mewarnai perjalanan bangsa sejak masa Orde Baru hingga era pasca-reformasi. Perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari dinamika sosial, ekonomi, hingga strategi politik yang dimainkan oleh aktor-aktor kunci. Pemahaman terhadap sejarah politik identitas ini penting untuk memahami lanskap politik Indonesia kontemporer dan merumuskan strategi untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkannya.

Perkembangan Politik Identitas Sepanjang Tiga Periode

Analisis perkembangan politik identitas di Indonesia akan dibagi menjadi tiga periode utama: Orde Baru, Reformasi, dan Era Pasca-Reformasi. Masing-masing periode memiliki karakteristik dan manifestasi politik identitas yang berbeda, dengan faktor pendorong dan dampak yang beragam.

Tabel Perbandingan Manifestasi Politik Identitas

| Periode | Bentuk Politik Identitas | Faktor Penyebab | Dampak |

|---|---|---|---|

| Orde Baru (1966-1998) | Represi terhadap identitas etnis dan agama tertentu; penekanan pada nasionalisme tunggal; manipulasi identitas untuk kepentingan rezim. | Kebijakan pemerintah yang sentralistik; upaya menciptakan stabilitas politik; ketakutan terhadap disintegrasi nasional. | Munculnya ketegangan laten antar kelompok; pembatasan kebebasan berekspresi; penumpukan sentimen yang meledak pasca-Orde Baru. |

| Reformasi (1998-2000an) | Ekspresi identitas yang lebih terbuka; munculnya gerakan-gerakan sosial berbasis identitas; persaingan politik yang memanfaatkan sentimen identitas. | Demokratisasi dan pelepasan ruang publik; kebebasan berekspresi yang lebih luas; kelemahan sistem politik dan hukum. | Meningkatnya konflik horizontal; polarisasi politik; munculnya sentimen anti-pluralisme. |

| Era Pasca-Reformasi (2000an-sekarang) | Pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan narasi identitas; polarisasi yang semakin tajam; munculnya politik identitas berbasis agama dan etnis dalam skala besar. | Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi; meningkatnya akses informasi; peran aktor politik dan tokoh agama. | Radikalisasi; ancaman terhadap keutuhan NKRI; melemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara. |

Tokoh-Tokoh Kunci dalam Dinamika Politik Identitas

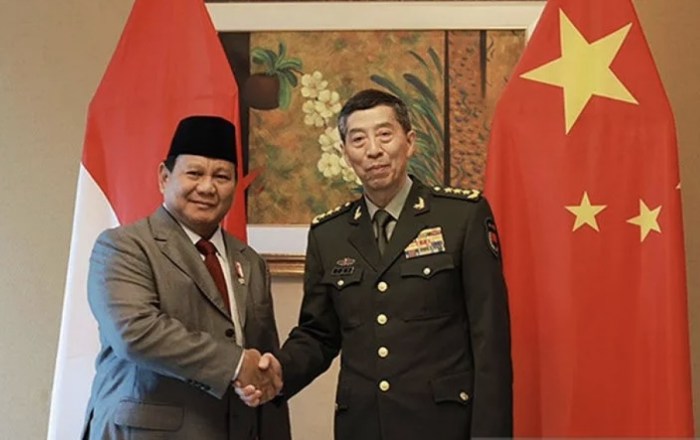

Berbagai tokoh kunci telah memainkan peran penting dalam dinamika politik identitas di setiap periode. Pada Orde Baru, misalnya, tokoh-tokoh pemerintah berperan dalam mengendalikan narasi identitas. Sedangkan pada era reformasi dan pasca-reformasi, peran tokoh agama dan politikus semakin signifikan dalam memanfaatkan sentimen identitas untuk kepentingan politik.

- Orde Baru: Tokoh-tokoh pemerintahan seperti Soeharto dan para pejabat tinggi memainkan peran sentral dalam mengontrol dan membentuk narasi nasionalisme tunggal, seringkali dengan mengesampingkan atau menekan identitas kelompok minoritas.

- Reformasi: Munculnya tokoh-tokoh agama dan aktivis yang memanfaatkan identitas untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Contohnya, beberapa tokoh agama yang terlibat dalam gerakan sosial berbasis identitas.

- Pasca-Reformasi: Tokoh-tokoh politik dan figur publik yang memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan narasi identitas dan mempolarisasi masyarakat. Contohnya, figur-figur publik yang aktif di media sosial dan seringkali menggunakan narasi identitas untuk meraih dukungan.

Peran Media Massa dalam Membentuk Persepsi Publik

Media massa, baik konvensional maupun digital, memiliki peran krusial dalam membentuk persepsi publik terhadap isu politik identitas. Media dapat memperkuat atau melemahkan sentimen identitas, tergantung pada bagaimana isu tersebut dikonstruksi dan disajikan. Penyebaran informasi yang tidak akurat atau bias dapat memperburuk polarisasi dan konflik sosial.

Pada era Orde Baru, media massa dikendalikan oleh pemerintah untuk menyebarkan narasi tunggal. Sedangkan pada era reformasi dan pasca-reformasi, munculnya media online dan media sosial menciptakan ruang yang lebih luas untuk penyebaran informasi, namun juga menimbulkan tantangan dalam menyaring informasi yang akurat dan bertanggung jawab.

Manifestasi Politik Identitas di Indonesia

Politik identitas di Indonesia telah mengalami manifestasi yang beragam dan kompleks, seringkali berakar pada perbedaan SARA (Suku, Agama, Ras, Antar-golongan). Fenomena ini telah membentuk lanskap politik dan sosial Indonesia selama beberapa dekade terakhir, berdampak signifikan pada stabilitas nasional dan pembangunan. Pemahaman yang mendalam tentang berbagai bentuk manifestasi ini, beserta dampak positif dan negatifnya, krusial untuk membangun bangsa yang lebih inklusif dan demokratis.

Berbagai bentuk manifestasi politik identitas ini seringkali tumpang tindih dan saling mempengaruhi, menciptakan dinamika yang rumit dan sulit diprediksi. Penggunaan identitas sebagai alat politik dapat memicu konflik sosial, namun di sisi lain, juga dapat menjadi perekat sosial dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, analisis yang cermat dan obyektif diperlukan untuk memahami kompleksitas isu ini.

Berbagai Bentuk Manifestasi Politik Identitas Berbasis SARA

Manifestasi politik identitas di Indonesia beragam, mulai dari yang relatif lunak hingga yang bersifat ekstrem dan menimbulkan kekerasan. Perbedaan SARA seringkali dieksploitasi untuk meraih dukungan politik, menciptakan polarisasi sosial, dan bahkan memicu konflik.

- Manifestasi berbasis suku: Penggunaan sentimen kesukuan untuk memobilisasi massa, seperti dalam kampanye politik yang menonjolkan asal usul kandidat atau kelompok tertentu. Contohnya, perbedaan dukungan antar suku dalam pemilihan kepala daerah tertentu dapat memicu ketegangan.

- Manifestasi berbasis agama: Eksploitasi sentimen keagamaan untuk kepentingan politik, seperti penyebaran ujaran kebencian atau hoaks yang bermuatan agama. Contohnya, isu penistaan agama yang seringkali dipolitisasi dapat memicu demonstrasi besar-besaran dan konflik sosial.

- Manifestasi berbasis ras: Meskipun Indonesia relatif homogen secara ras, perbedaan fisik tertentu masih dapat menjadi sasaran diskriminasi dan politisasi. Contohnya, stigmatisasi terhadap kelompok minoritas tertentu berdasarkan ciri fisiknya.

- Manifestasi berbasis antar-golongan: Konflik yang terjadi antara kelompok sosial yang berbeda, seperti petani dan pengusaha, atau buruh dan pemilik modal, seringkali dibumbui dengan sentimen identitas. Contohnya, perselisihan lahan yang melibatkan dua kelompok sosial berbeda dapat memicu konflik yang berlarut-larut.

Dampak Negatif Politik Identitas terhadap Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Eksploitasi politik identitas memiliki konsekuensi serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut beberapa dampak negatifnya:

- Meningkatnya polarisasi sosial dan perpecahan.

- Munculnya kekerasan dan konflik antar kelompok.

- Pelemahan demokrasi dan penegakan hukum.

- Terhambatnya pembangunan nasional.

- Kerusakan tatanan sosial dan budaya.

- Menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara.

Dampak Positif Politik Identitas terhadap Pembangunan Daerah (Jika Ada)

Politik identitas, meskipun berpotensi menimbulkan konflik, dalam beberapa kasus dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan daerah. Penggunaan identitas lokal dapat memperkuat rasa kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun, hal ini perlu diimbangi dengan upaya untuk menghindari eksploitasi identitas untuk kepentingan politik yang sempit dan merugikan kelompok lain.

Pemanfaatan Politik Identitas untuk Kepentingan Politik Praktis

Sayangnya, politik identitas seringkali dimanfaatkan oleh aktor politik untuk meraih keuntungan elektoral. Strategi ini dapat meliputi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang bermuatan SARA, serta mobilisasi massa berdasarkan identitas kelompok tertentu. Hal ini dapat menciptakan iklim politik yang tidak sehat dan mengancam stabilitas nasional.

Contohnya, dalam kampanye pemilihan umum, kandidat tertentu mungkin menggunakan retorika yang menargetkan kelompok tertentu berdasarkan identitas mereka, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan politik. Strategi ini dapat efektif dalam menggalang dukungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan perpecahan dan konflik.

Dampak Politik Identitas terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Perkembangan Isu Politik Identitas Di Indonesia Dan Dampaknya

Politik identitas, meskipun memiliki potensi untuk memperkuat rasa kebersamaan, juga menyimpan risiko yang signifikan terhadap stabilitas dan kemajuan bangsa Indonesia. Penggunaan identitas agama, suku, ras, atau golongan tertentu dalam ranah politik dapat memicu konflik dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai dampaknya sangatlah krusial.

Dampak Politik Identitas terhadap Stabilitas Politik dan Keamanan Nasional

Eksploitasi politik identitas dapat memicu polarisasi sosial yang tajam, menciptakan perpecahan di antara warga negara. Konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang berbeda identitasnya menjadi ancaman nyata bagi stabilitas politik dan keamanan nasional. Situasi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan politik, bahkan memicu kekerasan dan anarkisme. Contohnya, peristiwa kerusuhan yang dipicu oleh isu SARA di masa lalu menunjukkan betapa rentannya stabilitas negara jika politik identitas dibiarkan berkembang tanpa kontrol yang memadai.

Pengaruh Politik Identitas terhadap Proses Demokrasi di Indonesia

Politik identitas dapat mendistorsi proses demokrasi di Indonesia, khususnya dalam pemilihan umum. Calon pemimpin seringkali memanfaatkan identitas tertentu untuk menarik simpati pemilih, alih-alih menawarkan program dan visi yang berorientasi pada kepentingan nasional. Hal ini dapat menyebabkan munculnya pemimpin yang kurang kompeten dan mengorbankan kepentingan umum demi kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya, proses pengambilan keputusan di pemerintahan menjadi tidak efektif dan berpotensi merugikan seluruh lapisan masyarakat.

Dampak Politik Identitas terhadap Perekonomian dan Pembangunan Nasional

Iklim politik yang diwarnai oleh politik identitas dapat mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian dan ketidakstabilan politik yang ditimbulkan dapat membuat investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, fokus pemerintahan yang terpecah akibat perselisihan antar kelompok berdasarkan identitas dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan nasional yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Contohnya, proyek pembangunan infrastruktur yang terhambat akibat konflik sosial berbasis identitas dapat merugikan perekonomian secara signifikan.

Dampak Politik Identitas terhadap Hubungan Antar Kelompok Masyarakat, Perkembangan isu politik identitas di Indonesia dan dampaknya

- Meningkatnya intoleransi dan diskriminasi antar kelompok masyarakat.

- Terkikisnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

- Munculnya stigma negatif dan prasangka terhadap kelompok tertentu.

- Berkurangnya kepercayaan dan komunikasi antar kelompok.

- Meningkatnya potensi konflik sosial dan kekerasan.

Untuk mengurangi dampak negatif politik identitas, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga media massa. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan yang menekankan nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan demokrasi perlu ditingkatkan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelanggaran hukum yang berkaitan dengan politik identitas juga sangat penting. Penting pula mendorong dialog antar kelompok masyarakat untuk membangun saling pengertian dan kepercayaan. Media massa juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang akurat dan berimbang, serta menghindari penyebaran berita hoaks yang dapat memicu konflik.

Upaya Mengatasi Politik Identitas

Politik identitas, meskipun memiliki potensi positif dalam memperjuangkan hak-hak kelompok, seringkali berdampak negatif pada kerukunan dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan untuk meredam dampak negatifnya dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan toleran.

Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Politik Identitas

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi politik identitas melalui berbagai kebijakan. Beberapa di antaranya meliputi peningkatan literasi digital untuk menangkal penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, penguatan penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi, serta program-program yang mempromosikan moderasi beragama dan nilai-nilai kebangsaan. Contohnya, Kementerian Agama aktif menggelar program-program dialog antarumat beragama dan pelatihan bagi tokoh agama untuk menyebarkan pesan perdamaian.

Evaluasi Efektivitas Kebijakan dan Saran Perbaikan

Efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi politik identitas masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Meskipun beberapa program telah berjalan, tantangan seperti penetrasi informasi yang masih terbatas di daerah terpencil, serta keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga, membutuhkan perhatian serius. Saran perbaikan meliputi peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait, peningkatan alokasi anggaran untuk program-program deradikalisasi dan promosi toleransi, serta pemanfaatan teknologi informasi secara lebih efektif untuk menjangkau masyarakat luas.

Evaluasi berkala dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan juga krusial.

Peran Masyarakat Sipil dalam Penanggulangan Dampak Negatif Politik Identitas

Masyarakat sipil memiliki peran vital dalam menanggulangi dampak negatif politik identitas. Organisasi masyarakat sipil, LSM, dan kelompok-kelompok relawan berperan aktif dalam melakukan kampanye anti-diskriminasi, mengadakan dialog antar kelompok, dan melakukan pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi dan kerukunan. Mereka juga berperan sebagai pengawas terhadap kebijakan pemerintah dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Rekomendasi Strategi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama

Berikut beberapa rekomendasi strategi untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia:

| Strategi | Pelaku | Target | Indikator Keberhasilan |

|---|---|---|---|

| Penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai kebangsaan | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah, keluarga | Siswa, masyarakat | Meningkatnya sikap toleransi dan rasa hormat antarumat beragama di sekolah dan masyarakat |

| Dialog antaragama dan budaya | Tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, pemerintah | Masyarakat, tokoh agama | Terciptanya ruang dialog yang aman dan produktif, meningkatnya pemahaman antaragama |

| Kampanye anti-diskriminasi dan intoleransi | Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media massa | Masyarakat luas | Berkurangnya kasus diskriminasi dan intoleransi, meningkatnya kesadaran masyarakat |

| Penguatan peran tokoh agama dalam menyebarkan pesan perdamaian | Tokoh agama, lembaga keagamaan | Jamaah, masyarakat | Meningkatnya jumlah tokoh agama yang aktif mempromosikan perdamaian dan toleransi |

Peran Pendidikan dalam Membentuk Karakter Bangsa yang Toleran dan Anti Politik Identitas

Pendidikan memegang peranan krusial dalam membentuk karakter bangsa yang toleran dan anti politik identitas. Kurikulum pendidikan perlu memasukkan materi-materi yang mengajarkan nilai-nilai kebangsaan, pluralisme, dan toleransi. Selain itu, penanaman nilai-nilai moral dan etika sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter individu yang menghargai perbedaan dan mampu hidup berdampingan secara damai. Metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif juga dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan sikap empati terhadap sesama.

Peran Media dan Teknologi Informasi dalam Politik Identitas

Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah secara signifikan mengubah lanskap politik di Indonesia. Akses mudah dan cepat terhadap informasi, serta kemampuan untuk berinteraksi secara real-time, telah dimanfaatkan untuk menyebarkan berbagai gagasan dan opini, termasuk yang berkaitan dengan politik identitas. Namun, kemudahan ini juga membuka peluang bagi penyebaran informasi yang tidak akurat, ujaran kebencian, dan hoaks yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Oleh karena itu, memahami peran media dan teknologi informasi dalam konteks politik identitas di Indonesia menjadi sangat krusial.

Media sosial, dengan jangkauannya yang luas dan sifatnya yang interaktif, telah menjadi platform utama penyebaran informasi dan opini terkait politik identitas. Kelompok-kelompok tertentu dapat dengan mudah menyebarkan narasi-narasi yang menguatkan identitas kelompok mereka, seringkali disertai dengan generalisasi dan stereotipe terhadap kelompok lain. Hal ini dapat memicu polarisasi dan konflik sosial, menciptakan perpecahan di tengah masyarakat.

Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian di Media Digital

Hoaks dan ujaran kebencian yang tersebar melalui media digital merupakan ancaman serius bagi stabilitas politik dan sosial Indonesia. Informasi palsu yang disajikan secara meyakinkan dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi persepsi publik, memicu reaksi emosional, dan mengarah pada tindakan kekerasan atau diskriminasi. Ujaran kebencian, yang menyerang kelompok tertentu berdasarkan identitas mereka, dapat memperparah polarisasi dan menciptakan iklim ketakutan dan tidak aman.

Strategi Melawan Penyebaran Hoaks dan Ujaran Kebencian di Media Sosial

Untuk melawan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, diperlukan strategi multi-faceted yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, platform media sosial, dan individu. Strategi ini mencakup peningkatan literasi digital, peningkatan pengawasan konten online, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, dan promosi narasi-narasi yang inklusif dan damai. Penting juga untuk mengembangkan mekanisme verifikasi informasi yang cepat dan akurat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melawan penyebaran informasi palsu.

Peningkatan Literasi Digital Masyarakat

Peningkatan literasi digital menjadi kunci dalam melawan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Masyarakat perlu diberikan pemahaman kritis tentang informasi yang mereka konsumsi di media sosial, dibekali kemampuan untuk memverifikasi informasi dari berbagai sumber, dan diajarkan untuk mengenali ciri-ciri hoaks dan ujaran kebencian. Program literasi digital yang komprehensif, yang melibatkan berbagai pihak, perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal.

- Membangun kesadaran akan pentingnya verifikasi informasi sebelum dibagikan.

- Mempelajari cara mengidentifikasi sumber informasi yang kredibel dan terpercaya.

- Mengembangkan kemampuan untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi secara objektif.

- Menggunakan berbagai platform dan sumber informasi untuk memperoleh perspektif yang beragam.

Peran Regulasi Pemerintah dalam Mengontrol Penyebaran Informasi yang Berpotensi Memecah Belah Bangsa di Media Digital

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengontrol penyebaran informasi yang berpotensi memecah belah bangsa di media digital. Regulasi yang jelas dan tegas diperlukan untuk membatasi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, serta memberikan sanksi yang proporsional bagi pelanggar. Namun, regulasi tersebut harus seimbang dengan prinsip kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.

Kesimpulannya, politik identitas di Indonesia merupakan isu dinamis yang terus berevolusi seiring perubahan zaman dan konteks sosial-politik. Meskipun memiliki potensi dampak negatif yang signifikan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, politik identitas juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan positif, seperti pembangunan daerah. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan media, dengan fokus pada peningkatan literasi digital, penguatan nilai-nilai toleransi, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten.

Hanya dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.